熱交換器の爆発死亡事故--事故の教訓を伝えていこう

今から約10年前の2014年1月9日に三重県四日市で起こった熱交換器の爆発事故を覚えていますか。

爆発により多くの人が死亡した事故です。

https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2014/14-0612.html

公式の報告書が出ることは望ましいのですが、事故の教訓を自社に展開する為のキーワードが何かがわかりずらいのが公式の事故報告書ではないでしょうか。そんな思いもあり、もう少しわかりやすく事故の原因と教訓を伝えたいと考えていました。

当時私は、日本化学工業協会(日化協)の支援メンバーであったことから、この四日市の事故で伝えるべき教訓をビデオ化しました。

その後、東ソーの蒸留塔の事故、三井化学の反応器の事故、日本触媒のタンク事故とビデオを作成していきました。

https://www.nikkakyo.org/news/page/6150

事故を伝えるには、事故の事実を伝えるのでは無く事故の教訓を伝えることに力点を置く必要性があります。それが、一番難しいのです。

熱交換器の事故は、多くの教訓を与えてくれています。特殊な物質を扱っていたから起こった事故だと単純に捉えてはいけません。

熱交換器の開放時に起きた事故であり、どこの化学工場でもやっている熱交換器の開放作業に関わる事故です。

熱交換器の蓋を開ける前に、無害化されているかがきちんと確認できるシステムになっていなかったことが事故になっていったのです。

安全かどうかは経験則に頼っていたのです。本質的な意味で、化学工学的に安全だというマニュアルになっていなかったのです。

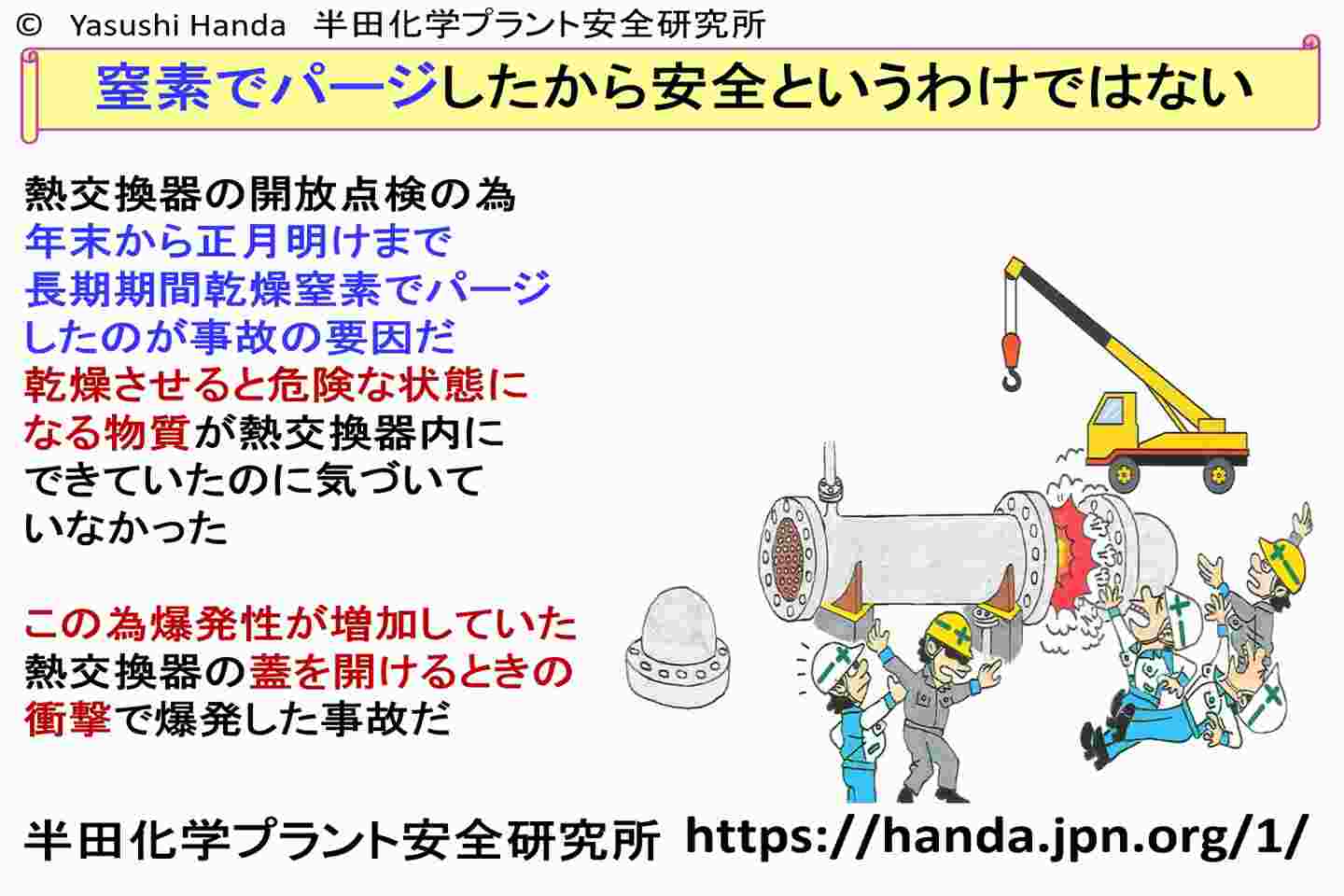

年末から年始にかけて長時間窒素でパージしていれば安全と考えていたことが事故につながりました。

熱交換器に残っていた物質はドライ窒素のようなの乾燥した気体では爆発感度がものすごく上がることが事故報告書に記載されています。乾燥した、窒素でパージしたことが結果として事故の被害を大きくしました。窒素でパージすれば安全という、思い込みが事故につながっています。

事故の事実を伝えることよりも、その教訓を伝えた方が再発防止には有効です。

とはいえ、教訓とは何かを考えるのはなかなか難しいのです。何千件の化学プラントの事故事例を知り尽くした私でも悩むものです。

事故を防ぐ究極の答えが教訓だからです。